感覚統合で考える、子どもの発達と「あそび」の大切さ

こんにちは。カウンセラーの芳川です。

9月に入ってもまだまだ暑い日が続いていますが、ピーク時よりは少し落ち着いてきたように感じます。

もう少し日差しが和らいできたら、公園で子どもと遊んだり、お散歩に出られる日も増えてきそうですね。

私も、2年ほど前にはまったランニングをそろそろ再開しようかと検討中です。

感覚統合ってなに?

私たちは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚に加え、「固有覚(からだの動きや力加減を感じる感覚)」と「前庭覚(バランス感覚)」の7つの感覚から情報を受け取り日々生活をしています。

このたくさんの情報を脳で整理し、行動につなげる力を 感覚統合 といいます。

例えば「机に座って文字を書く」という動作一つをとっても、

- 視覚:鉛筆の先を見る

- 触覚:鉛筆の感触を感じる

- 固有覚:指や腕の力加減を感じる

- 前庭覚:姿勢を保つためのバランス感覚

などといった複数の感覚が協力して成り立っています。

感覚統合がうまくいかないと起こること

感覚統合が十分に発達していないと、次のような困りごとが起こりやすくなります。

- ボール遊びや縄跳びなど、動きのある遊びが苦手

- よくぶるかる

- 姿勢を保つのが難しい(机の座り方、トイレでの姿勢など)

- 手先の細かい作業がしにくい(例:鉛筆、はさみ、箸など)

- 集中が続きにくい

最近はスマートフォンやゲームなど、体を大きく使う機会が減り、感覚統合が十分育たないまま成長する子も増えています。

感覚統合を育てるためにたくさん遊ぼう!

感覚統合を育むためには、五感と全身を使った多様な経験が必要です。

特に 粗大運動(腕・脚・全身を大きく使う運動)は、感覚の土台作りに欠かせません。

粗大運動の例

- 走る:バランスを保ちながら前に進む

- 跳ぶ:着地でバランスと固有覚を鍛える

- 登る:手足に力を入れて支える感覚

- くぐる/這う:空間認知と身体の動きを一致させる

- 投げる:力加減や距離感を学ぶ

療育施設のプログラム内容に対して「ただ遊んでいるようにしか見えない…」と感じる親御さんもいるのですが、「遊ぶこと」そのものに大きな意味があるのです。

子ども楽しみながらでき、感覚統合も育ち、さらに遊び疲れて夜寝てくれるのであれば良いことだらけです。

感覚の土台が遊びの土台に

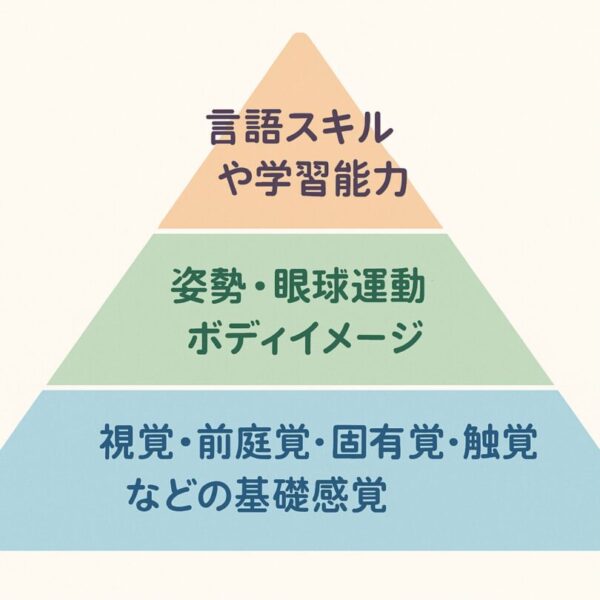

感覚統合の発達は積み木のように積み重なっていきます。

- 上の段:言語スキルや学習能力

- 中段:姿勢・眼球運動・ボディイメージ

- 下の段:視覚・前庭覚・固有覚・触覚などの基礎感覚

土台となる感覚がしっかりしていないと、上に積み上げる学習スキルが不安定になってしまいます。

だからこそ、幼少期は机上の勉強だけでなく、全身を使った多様な遊びが大切です。

日常でできる感覚統合遊び

- 公園での鬼ごっこやかけっこ

- ジャングルジムやうんてい

- ボールの投げ合い

- 石やレンガの上をバランスを取りながら歩く

- 家の中でのクッション渡りやトンネルくぐり

これらは特別な道具がなくてもでき、楽しく感覚統合を育てる遊びです。

感覚統合は、日々の生活や学習の土台となる大切な力です。

スマホやゲームも楽しいですが、同じくらい、外で走ったり登ったり跳んだりする「からだ遊び」を取り入れることで、子どもの心と体、そして学びの力を大きく伸ばすことができます。

メルディアウェルネスのカウンセリングで座っていただく椅子はyogiboをご用意しています。

yogiboのビーズクッションは固有受容感覚を刺激することが公式サイトでも発表されていますので、カウンセリングを受けられる方はぜひ座ってみてくださいね。

◎関連ブログ